筆者は大学生のころ、スーパーのアルバイトをしていた経験があり、

ほぼ毎日廃棄商品が少なからず出ていたことが今でも印象に残っています。

これが日本全体で起きていると考えると、

毎日どれぐらいの食品が捨てられているのだろうと調べたくなり、

今回、このテーマについて取り上げました。

本レポートを通して、食品ロス削減のために消費者である私たちにできることを

少しでも考えてみて下さると嬉しいです。

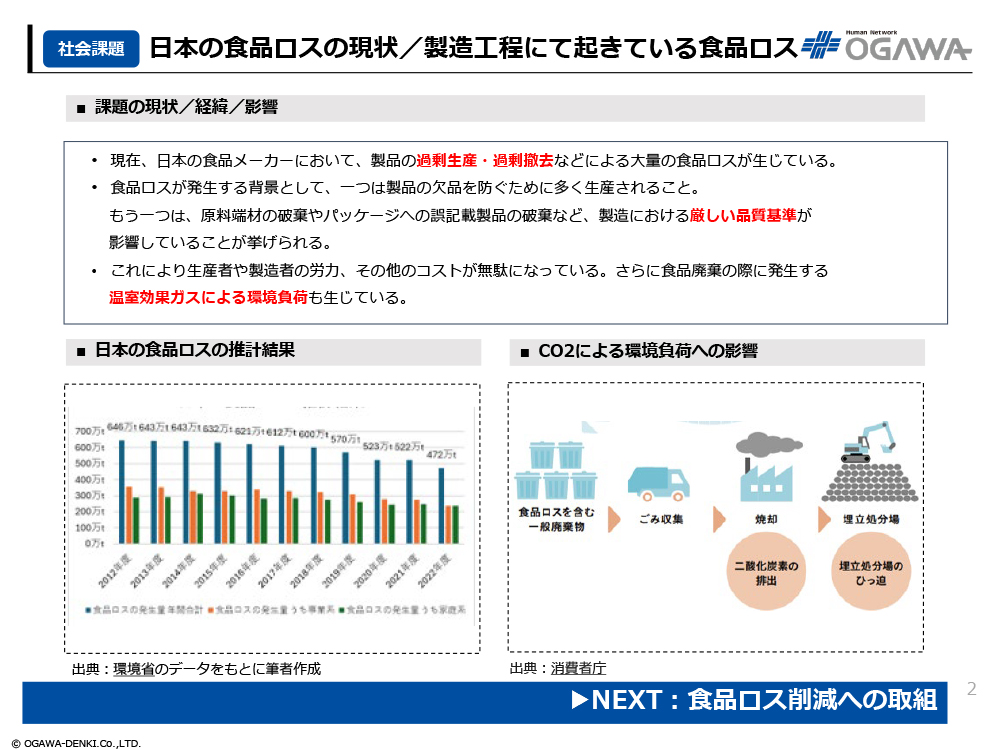

1.日本の食品ロスの現状/製造工程にて起きている食品ロス

<社会課題>

- 現在、日本の食品メーカーにおいて、製品の過剰生産・過剰撤去などによる大量の食品ロスが生じている。

- 食品ロスが発生する背景として、一つは、製品の欠品を防ぐために多く生産されること。もう一つは、原料端材の破棄やパッケージへの誤記載製品の破棄など、製造における厳しい品質基準が影響していることが挙げられる。

- これにより生産者や製造者の労力、その他のコストが無駄になっている。さらに食品廃棄の際に発生する温室効果ガスによる環境負荷も生じている。

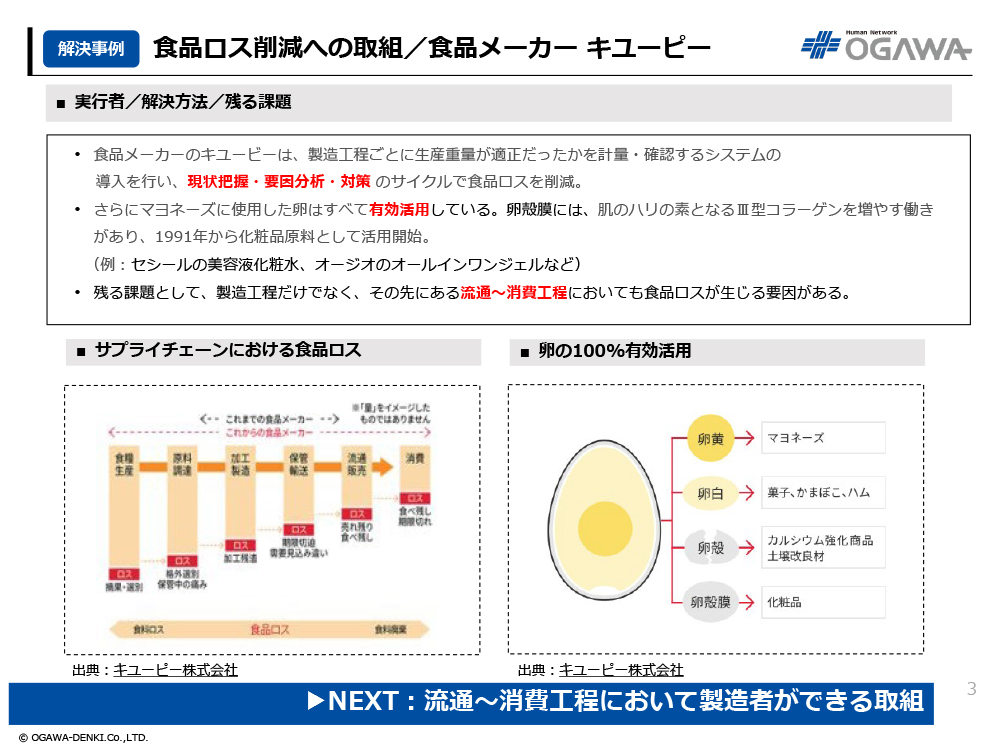

2.食品ロス削減への取組/食品メーカー キユーピー

<解決事例>

- 食品メーカーのキユーピーは、製造工程ごとに生産重量が適正だったかを計量・確認するシステムの導入を行い、現状把握・要因分析・対策のサイクルで食品ロスを削減。

- さらにマヨネーズに使用した卵はすべて有効活用している。卵殻膜には、肌のハリの素となるⅢ型コラーゲンを増やす働きがあり、1991年から化粧品原料として活用開始。(例:セシールの美容液化粧水、オージオのオールインワンジェルなど)

- 残る課題として、製造工程だけでなく、その先にある流通~消費工程においても食品ロスが生じる要因がある。

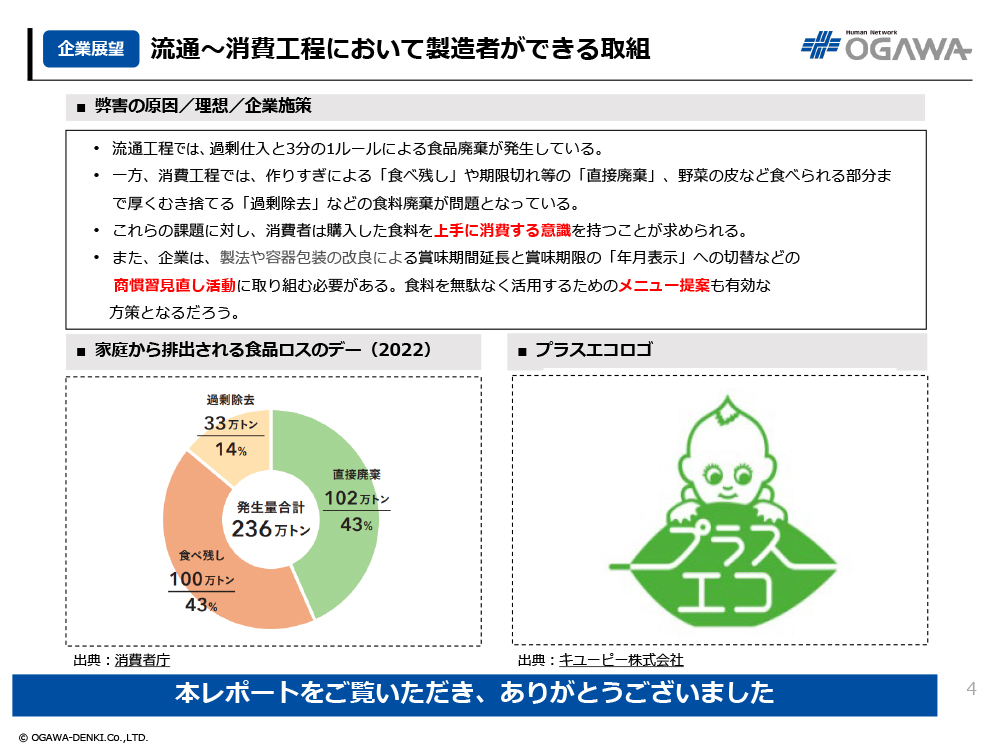

3.流通~消費工程において製造者ができる取組

<企業展望>

- 流通工程では、過剰仕入と3分の1ルールによる食品廃棄が発生している。

- 一方、消費工程では、作りすぎによる「食べ残し」や期限切れ等の「直接廃棄」、野菜の皮など食べられる部分まで厚くむき捨てる「過剰除去」などの食料廃棄が問題となっている。

- これらの課題に対し、消費者は購入した食料を上手に消費する意識を持つことが求められる。

- また、企業は、製法や容器包装の改良による賞味期間延長と賞味期限の「年月表示」への切替などの商慣習見直し活動に取り組む必要がある。

食料を無駄なく活用するためのメニュー提案も有効な方策となるだろう。

レポートのダウンロード

※こちらはプレビューです。ダウンロードデータは別紙をご確認ください。