筆者は、友達からよく会社のストレスについて相談されることがあります。

私自身はプライベートでのストレスの方が強くあったため、

働く上での様々な悩みをかかえている人がいることを知り、

今回メンタルヘルスについて書こうと思いました。

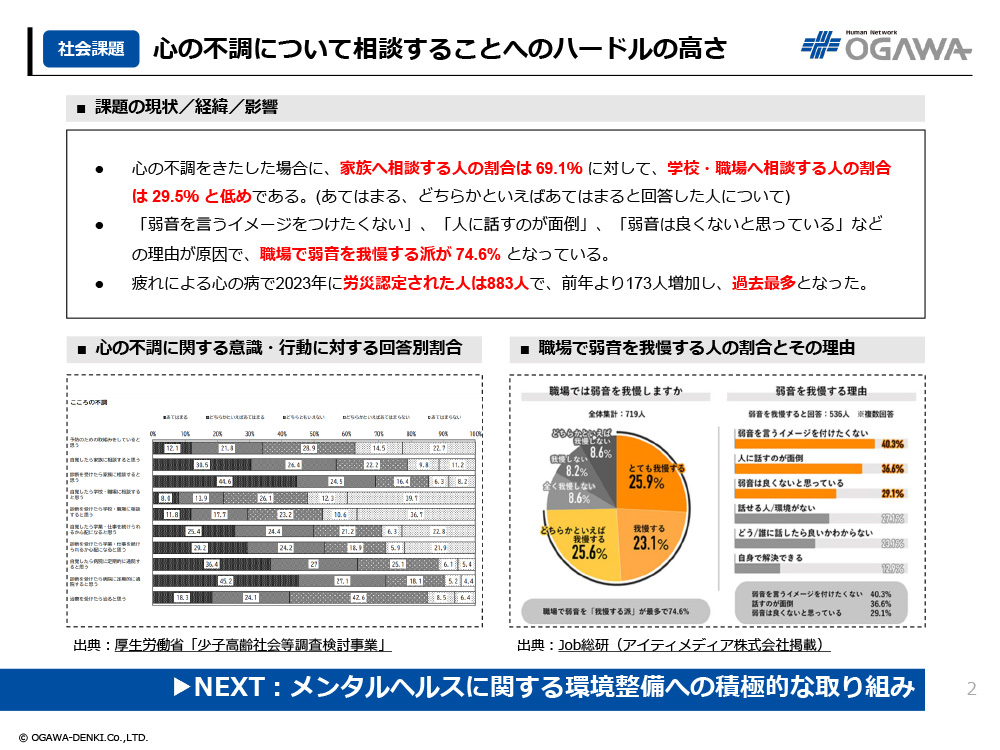

1.心の不調について相談することへのハードルの高さ

<社会課題>

- 心の不調をきたした場合に、家族へ相談する人の割合は 69.1% に対して、学校・職場へ相談する人の割合は 29.5% と低めである。(あてはまる、どちらかといえばあてはまると回答した人について)

- 「弱音を言うイメージをつけたくない」、「人に話すのが面倒」、「弱音は良くないと思っている」などの理由が原因で、職場で弱音を我慢する派が 74.6% となっている。

- 疲れによる心の病で2023年に労災認定された人は883人で、前年より173人増加し、過去最多となった。

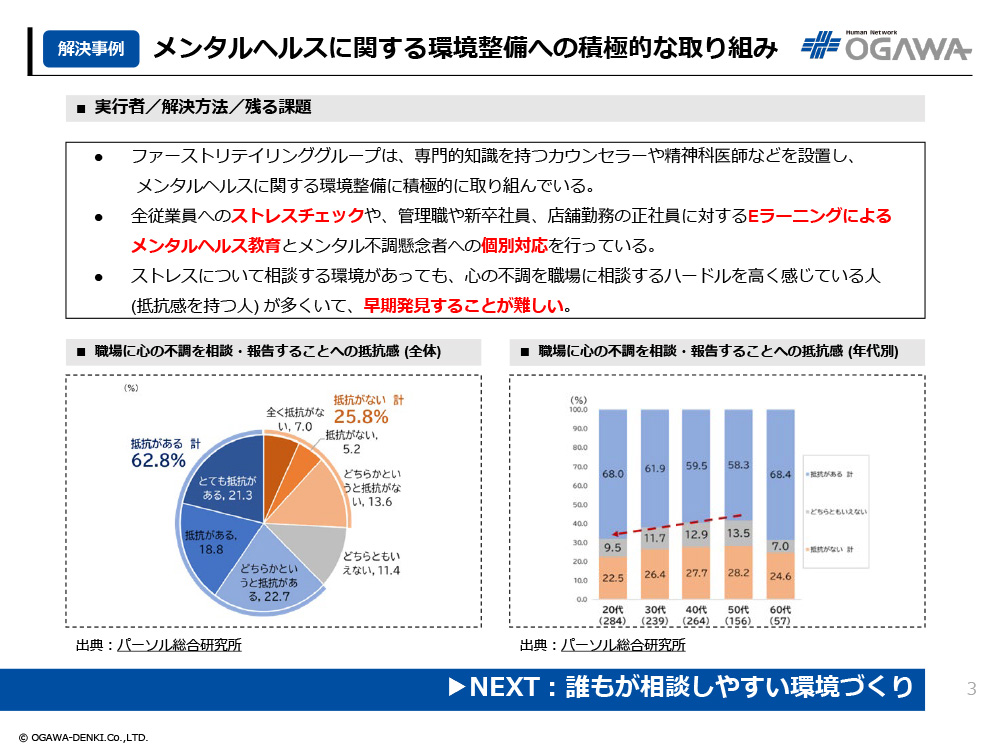

2.メンタルヘルスに関する環境整備への積極的な取り組み

<解決事例>

- ファーストリテイリンググループは、専門的知識を持つカウンセラーや精神科医師などを設置し、メンタルヘルスに関する環境整備に積極的に取り組んでいる。

- 全従業員へのストレスチェックや、管理職や新卒社員、店舗勤務の正社員に対するEラーニングによるメンタルヘルス教育とメンタル不調懸念者への個別対応を行っている。

- ストレスについて相談する環境があっても、心の不調を職場に相談するハードルを高く感じている人 (抵抗感を持つ人) が多くいて、早期発見することが難しい。

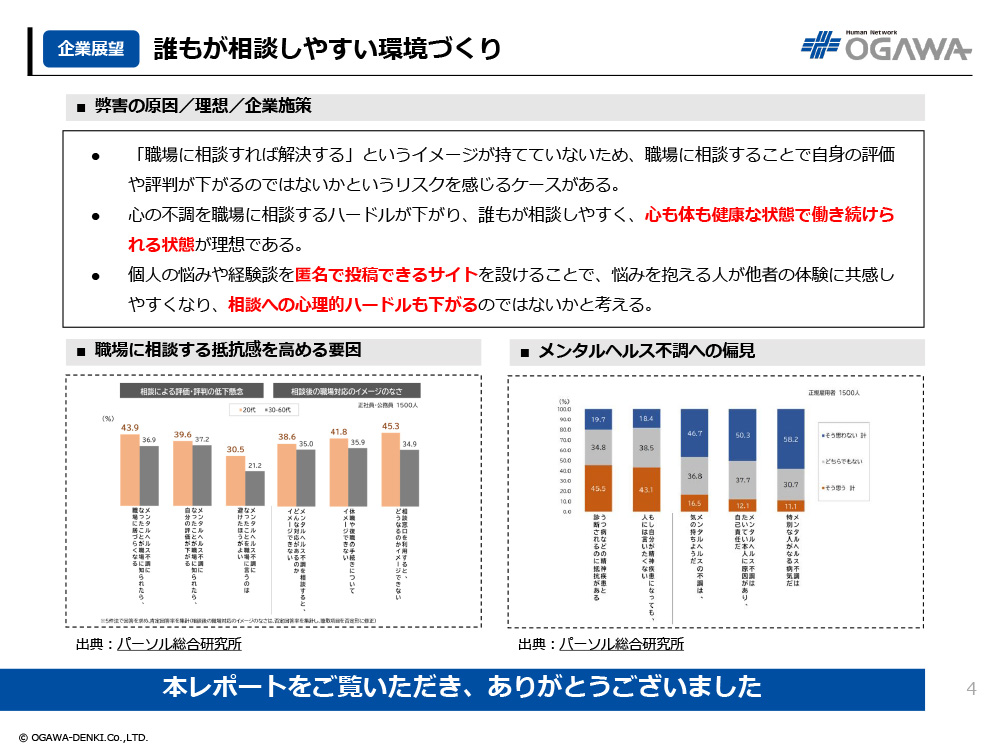

3.誰もが相談しやすい環境づくり

<企業展望>

- 「職場に相談すれば解決する」というイメージが持てていないため、職場に相談することで自身の評価や評判が下がるのではないかというリスクを感じるケースがある。

- 心の不調を職場に相談するハードルが下がり、誰もが相談しやすく、心も体も健康な状態で働き続けられる状態が理想である。

- 個人の悩みや経験談を匿名で投稿できるサイトを設けることで、悩みを抱える人が他者の体験に共感しやすくなり、相談への心理的ハードルも下がるのではないかと考える。

レポートのダウンロード

※こちらはプレビューです。ダウンロードデータは別紙をご確認ください。